На горе Ванъушань

Владимир Малявин. На горе Ванъушань.

(Вторая редакция, исправленная и дополненная)

Материнство и разруха

К стыду своему я раньше даже не слышал о горе Ванъушань. Таков Китай: век его изучай, незнайкой умрешь. А ведь эта гора находится, можно сказать, в колыбели Китая, в его самой древней местности. Попав в нее, узнаешь, что Китай на самом деле – страна гор даже в большей степени, чем равнин и рек. А древний Китай – страна гор Желтой земли, как зовется по-китайски Лессовое плато.

Ванъушань расположена на стыке провинций Хэнань и Шаньси. На ее вершине Желтый Император, повелитель Желтой земли и прародитель всех китайцев, впервые принес жертвы Небу. Оттуда можно видеть и «первую небесную пещеру» (всего их в Китае десять), и посвящена она некой «Матушке-правительнице». Веет от этого названия запредельно глубокой древностью: матриархатом неолита. Оно чисто даосское: как известно, даосы хранили память о первенстве женского начала, почитали «Сокровенную Прародительницу» и под покровом патриархальных ритуалов мягко, но настойчиво – по-женски – лелеяли идущее от материнства блаженство смутных грез. Благодаря им китайцы мыслили личность как двуединство «матери-ребенка», а их культура избежала крайностей патриархального строя, которые в Европе пришлось лечить марксизмом, фрейдизмом, феминизмом и прочими рвотными настойками.

С вершины Ванъушани открывается восхитительный вид: гряды зеленых холмов грациозно разбегаются во все стороны до самого горизонта. В их складках прячутся деревушки, такие же древние, как эта земля, и, как древность, полные благостного покоя. Тоже чисто китайский пейзаж: скромный быт под оболочкой возвышенной симфонии бытия. Он очарователен тем, что на него нельзя смотреть, надо уметь его не-видеть. Ибо мир, как заметил даос Чжуан-цзы, находится в целости и сохранности и тем прекрасен, когда он… спрятан в себе, в собственной складке. Вот что такое Сокровенная прародительница и тайна вечной женственности. Их не замечают политики и стратеги, слишком любящие смотреть на мир и тем сами подвергающие себя опасности.

Примет современной цивилизации нигде не видно. «Идиотизм сельской жизни» в его самом чистом и невинном виде. Всплывают в памяти слова древней песни (из «Книги Песен»):

Ничего не ведаем, не знаем,

Следуем заветам царственных предков…»

Вот истинный дух Китая: неизреченная и мягкая, как весенний ветерок, нормативность самой жизни. Но где здесь идиотизм? Неведение китайских селян требует соблюдения множества жизненных предписаний, мастерского исполнения дел. Здесь высочайшее искусство совпадает с полной безыскусностью, хочется сказать, спрятано в ней. В простоте деревенской жизни зияет бездна покоя и воли, где все пред-оставлено всему, где не просто все «грядет», но все друг друга приуготавливает в восхитительной тишине не-свершения. И этот мир чистых грез и упований (ра)скрывается во взгляде издалека, в перспективе «царственных предков». И да здравствует Желтый Император! И его супруга, за-мужем укрытая Сокровенная Прародительница!..

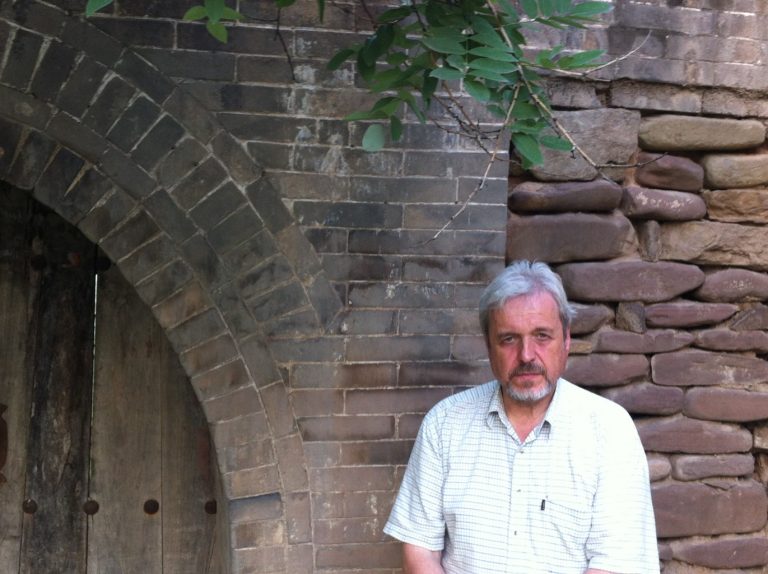

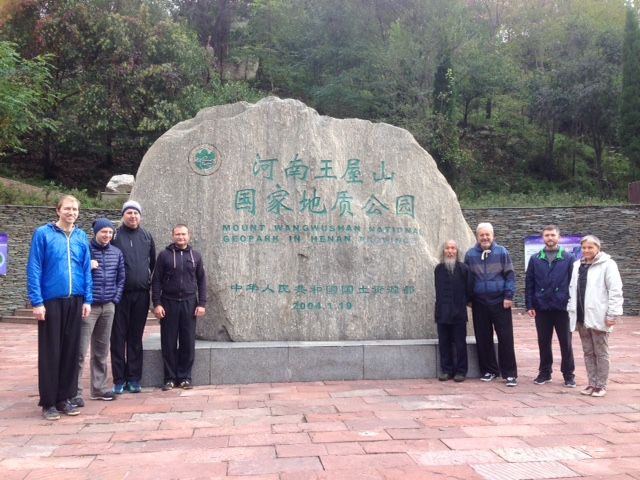

Мы приехали заниматься у даосского наставника Су Хуажэня. Он милостиво разрешил начинать занятия попозже, в шесть утра. Сам стоит рядом – легкий, летучий, захваченный или, лучше сказать, восхищенный чем-то неземным. Но иногда вдруг подбежит и поправит кого-то, выкрикивая фальцетом вечные истины китайских мудрецов: «Расслабьтесь!», «Медленнее!», «Смотреть перед собой!», «Спина прямая!»… Странное сочетание и, более того, совпадение отрешенности от мира и чуткости к нему. У мудрого, говорили даосы, «одно сердце, два применения» 一心两用.

Занимаемся под сенью толстого, в восемь обхватов, двухтысячелетнего дерева. Рядом полузаброшенный храмик еще какой-то «матушки» рангом пониже. В углу храма свалены в кучу старинные каллиграфические надписи. Некоторые написаны мастерски. Не сожалеть о погибших шедеврах – это тоже Китай. Чего их жалеть, если творчество человека сродни животворной силе природы, и шедевры в мире плодятся, как мошки в дождевых лужах. А каллиграфия тем более: достаточно взмаха руки мастера.

На третий день совершаем восхождение на гору. По пути останавливаемся и делаем упражнения. Вокруг – пейзажи как застывшая музыка, вдоль тропы – развалины древних храмов. На вершине – восстановленный храм в честь Желтого Императора. Поднимаемся на все три этажа высокого здания под самими небесами. На каждом – большие новодельные статуи божеств, в которых торжественность облика странным образом сочетается с акцентированием отдельных натуралистических деталей. Впечатление веселого китча, но целомудренного, без тени цинизма. Тем этот китч и интересен. Не наблюдаем ли мы следствие какого-то внутреннего разрыва в китайской личности, не-схождения церемониального «лица» и поглощенности материнским истоком жизни? Мы можем догадываться об этом разрыве по иронической улыбке китайских мудрецов на их портретах. Неужто она родственна улыбке Моны Лизы? Во всяком случае внутренняя отрешенность неизбежно преломляется в ее «эпифеномен» – в чистую, даже гротескную вещественность плоти. Конфигурация женская, исполнение мужское. Оба полюса этой структуры едины в том, что являют предел спонтанности. У мудрецов Чжуан-цзы, дошедших до самого дна естества, «пупок упирается в подбородок, позвонки выпирают в небеса». До странности гротескная естественность. История китайского искусства как раз прочерчена метаниями между покоем и экспрессией, в которых искусство то и дело теряет свой «большой стиль», не успевая воспитывать в публике чувство стиля. В последние столетия на руинах стильности традиционной элиты расцвели карикатура, китч, набросок, фрагмент, эпигонское смешение стилей. Отсутствие вкуса в современных китайцах поражает даже самого заурядного европейского обывателя.

На обратном пути наставник Су заставляет нас попробовать еще один продукт вездесущего китайского китчизма: спуститься с горы по желобу на манер бобслеистов. Только китаец может сделать забавой такой странный способ передвижения! Тебе выдают перчатки с фартуком, садишься на копчик, задираешь ноги и мчишься вниз в позе просветлеиия, чувствуя, как «пупок упирается в подбородок». Тело возвращается к аморфности и полноте хаоса, становится бабой. После такого спуска и награду получаешь соответствующую: попадаешь в разрушенный монастырь, где даос танской эпохи Сыма Чэнчжэнь много лет провел в затворе и написал свое знаменитое сочинение о медитации. Его пещерка все еще там: тесная и благостная.

Внизу еще один большой даосский монастырь, тоже разрушенный. Теперь там несколько насельниц. Высокая румяная монахиня, поднимающая ведро с водой по длинной лестнице перед храмом, склоняется в любезном приветствии и широко улыбается в ответ, закрывая рот рукой.

Что-то многовато на Ванъушани разрушений. Может, потому, что женскому началу девственная пещера ближе, чем цивильность? Матерь мира не строит, а рождает – без всяких норм и даже благ цивилизации. Как в таком случае оценивать тот факт, что именно в этих местах орудовал герой знаменитой притчи «Юй-гун передвигает горы», восславленный Мао Цзэдуном? В агитпропской версии Юй-гун, задумавший срыть Ванъушань, – образец служения общему благу, и в ней, конечно, не упоминается, что начал он работу уже глубоким стариком и что передвинуть гору ему помогли боги. Между прочим, старые комментаторы видели в Юй-гуне образец преданности учебе. А может быть, Юй-гун просто по-мужски служил «матери мира»: совершил, сам того не ведая, «творческое разрушение»? Эдакий китайский Бакунин…

Теперь в окрестностях Ванъушани (слава богу, не на самой горе) то и дело попадаются памятники Юй-гуну в образе мускулистого пролетария: еще один китч, на сей раз модернистский.

Два голоса из деревенского дома

Самой памятной оказалась поездка по местам, связанным с жизнью знаменитого даоса-медика Сунь Сымяо, которого после смерти наградили титулом «патриарха врачевания». Сначала мы приехали туда, где Сунь лечил больных. Сохранилось углубление в камне, которое служило великому врачу ступой для приготовления лекарств. На соседнем камне Сунь любил сидеть, изучая медицинские книги. Под камнем кто-то услужливо начертил контур его ступней.

Храм и могила Сунь Сымяо находятся в деревушке, затерянной среди гор. Старые дома из сырцового кирпича, размашистые черепичные крыши. Улочки-тропы, небрежно выложенные наспех отесанными камнями. Из таких же камней сложена лестница, ведущая к храму Суня. На одной ступеньке кто-то уже недавно – упрощенными иероглифами – выложил белыми камешками: «Если сердце искренно, будет духовная сила». Позади храма – могила Сунь Сымяо в форме, как было принято в древности, «конского крупа». Прямо у могилы огороды. В деревне тихо. На улицах ни души. Прекрасный горный пейзаж, открывавшийся с площадки перед храмом, навевал все тот же музыкальный покой. Все как везде: «дети Желтой Земли кутаются в истертое одеяло ветхих небес».

Только в соседнем доме два женских голоса одновременно и громко пели на разные лады. Один декламировал сутры под размеренный стук колотушки. Другой, визгливый и хриплый, но профессионально поставленный– явно звучало радио или компакт-диск – выпевал какие-то куплеты. Мне сказали, что это ария на местном диалекте, и она посвящена серьезным историческим событиям. Но тон ее был как будто пародийный, насмешливо-частушечный.

Два голоса, две совсем разные интонации из одного дома. Сумбур звуков посреди непременного домашнего бедлама. Как огороды у могилы мудреца или непременная груда хлама перед домашним алтарем. Один голос словно освящает, освещает лучами вечности быт, без которых в китайской жизни нет красоты. Слушая его, понимаешь, что прекрасный пейзаж и вечная неприбранность, какая-то ненарочитая заброшенность китайской деревни имеют общую основу: чистую спонтанность бытия, бездну хаоса, которая отсутствует в себе, сама себя не знает. Другой голос отмечает встречу непостижимой естественности жизни с покоем Неба. А в результате получается, что низовая, «народная» культура в Китае питается пародированием культуры элитарной, и тем самым, как ни странно, сама питает традицию. На руинах высокого стиля пародия удерживает память о его величии. И китч удостоверяет святость духовных отцов в эпоху, когда в нее уже не верят. «Отступив – завладеешь».

Китайские мудрецы утверждали, что все есть подобие и полная естественность жизни кажется чудом. Вездесущность подобия освобождает, ибо она не обязывает ни принимать мир, ни отвергать его. Дело человека – хранить тончайшую, вечно ускользающую грань между действительностью и ее подобием. Среди всеобщей двусмысленности на его долю остается безупречная искренность отношения к миру. Человек воистину защищен только этой открытостью первозданному зиянию мира-хаоса. Хотя бы потому, что она предшествует всем мыслям и поступкам. «Искренность сердца дает духовную силу».